虚血性心疾患

虚血性心疾患は、心臓の筋肉(心筋)に血液を送る冠動脈が狭くなったり詰まったりすることで、心臓に十分な酸素が届かなくなる病気です。

主な病気に「狭心症」と「心筋梗塞」があります。

1)狭心症

狭心症(Angina Pectoris)は、動脈硬化などが原因となって冠動脈の血管が狭くなり、心筋への酸素供給が一時的に不足することで生じる病気です。

代表的な症状は、胸部圧迫感、締めつけ感であり、運動や精神的ストレスに伴って発現し、安静またはニトログリセリン舌下投与により速やかに軽快することが特徴です。しかし、この状態を放置していると、やがて冠動脈が閉塞してしまい、生命にもかかわる危険な状態になります。そのため初期の段階で、しっかりと治療しておくことが肝心です。

狭心症は、 安定型狭心症と不安定狭心症に分類されます。不安定狭心症は急性冠症候群(ACS)の一形態であり、心筋梗塞への移行リスクが高いため、迅速な診断と治療介入が求められます。

2)心筋梗塞

心筋梗塞は、 冠動脈の流れが悪くなり血管の狭窄部位に血栓が詰まってしまうと、その先の部分の心筋に酸素が行き届かなくなるので、 心筋が壊死してしまう病気です。発症すると命に関わる可能性があるため、早期の対応が極めて重要です。

もっとも典型的な症状は強い胸痛で、冷汗・息切れ・吐き気を伴うこともあります。痛みは左肩や腕、あご、背中に広がることもあります。安静またはニトログリセリン舌下投与していても改善しないのが特徴です。

高齢者の方や糖尿病を発症している患者さんの場合、胸痛などの症状が現れないこともありますが、このようなときでも治療が必要となります。

心筋梗塞が疑われたら、一刻も早く病院での治療が必要です。主な治療は、詰まった血管を再開通させるカテーテル治療(冠動脈インターベンション)です。治療が早ければ心筋のダメージを最小限に抑えることができます。治療後は、再発予防のための薬物治療、生活習慣の見直し、冠危険因子への治療介入、心臓リハビリが重要です。

高次医療機関と連携しており、必要に応じて冠動脈インターベンション(PCI)や冠動脈バイパス術(CABG)を目的とした紹介も迅速に対応いたします。

冠危険因子:以下のような要因が心筋梗塞のリスクを高めます

・高血圧

・糖尿病

・高コレステロール血症

・喫煙

・肥満

・ストレス

・運動不足

・家族歴(遺伝的要因)

虚血性心疾患は、生活習慣の改善と適切な治療により予防・管理が可能です。

当クリニックでは、心電図検査、ホルター心電図、運動負荷心電図、心エコー検査などを用いて精密な評価、 早期診断に加え、患者様一人ひとりに合わせた治療・生活指導を行っています。気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

心筋症

心筋症とは、心臓の筋肉(心筋)に異常が生じ、心臓の働きが低下し血液を十分に送り出せなくなる病気です。心筋症にはいくつかのタイプがありますが、主に以下の 3 つが代表的です。

・拡張型心筋症(DCM):心臓の筋肉が拡張しポンプ機能が低下するタイプ

・肥大型心筋症(HCM):心筋が異常に厚くなることで血液の流れが悪くなるタイプ

・拘束型心筋症(RCM):心筋が硬くなり心臓の拡張が妨げられるタイプ

症状としては、動悸、息切れ、 胸の圧迫感、 むくみ、疲れやすさ、失神・めまいなどがあり、進行すると心不全を引き起こすことがあります。

診断と治療

心電図、心エコー検査、 胸部レントゲン、 血液検査、心臓 MRI 検査などで診断を行います。(※ MRI 検査は近医と提携)

治療は薬物療法が中心ですが、重症の場合には心臓再同期療法(CRT)、 植え込み型除細動器(ICD)、心臓移植の検討が必要になる場合もあります。

検査結果をもとに、必要となる治療の詳細について患者さんに直接ご説明いたします。

心臓弁膜症

心臓には 4 つの逆流防止弁(大動脈弁・僧帽弁・三尖弁・肺動脈弁)があり、血液の流れを一方向に保つ役割をしています。これらの弁が何らかの原因により正常に機能しなくなる病気が心臓弁膜症です。

弁の解放が悪くなり血液の通り道が狭くなる狭窄症、 または弁の閉鎖が悪くなり逆流する閉鎖不全症により、心臓に負担がかかり心不全や不整脈などを引き起こす可能性もあります。発症の原因については、 様々です。 先天的 (生まれつき) に弁の形や数に問題があるケース、加齢に伴う変性、リウマチ熱、自己免疫疾患、外傷などによって引き起こされケース、心不全や不整脈の影響により逆流を発生するケースもあります。

心臓弁膜症の種類、原因により治療方法は異なります。 診断には心エコー検査が有用です。

検査結果をもとに、必要となる治療の詳細について患者さんに直接ご説明いたします。

心不全

心不全は心臓のポンプ機能が低下し、体に必要な血液を十分に送り出せなくなる状態です。

病名というよりも「心臓の機能不全」によるさまざまな症状がみられている状態を指します。

日本循環器学会・日本心不全学会では『心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です』と定義しています。

原因として、高血圧、心筋梗塞、心筋症、不整脈、心臓弁膜症などがあり、慢性的に進行することもあれば、急激に悪化する「急性心不全」になることもあります。

心不全は進行性の疾患であり、早期の診断と継続的な治療が非常に重要です。

主な症状は以下の通りです

・息切れや呼吸困難

・倦怠感や疲れやすさ

・足のむくみ

・横になると息苦しくなる

心不全を来した原因を、各種検査(心電図、心臓超音波検査、胸部レントゲン、血液検査、ホルター心電図など)を行い総合的に判断し、必要となる治療の詳細について患者さんに直接ご説明いたします。必要に応じて、心臓リハビリの導入も検討します。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まる、あるいは浅くなる病気です。多くの場合ご自身では気づきにくく、 「日中に強い眠気を感じる」などの症状から疑われます。ご家族から睡眠中の大きないびきや呼吸の一時的な停止を指摘されることで、診断につながることもあります。

睡眠中の無呼吸や低呼吸が繰り返されることで体に大きな負担がかかり、高血圧・心不全・不整脈・脳卒中・心筋梗塞などの循環器疾患のリスクが高まることが知られています。

循環器内科の立場から、SAS は見過ごせない重要な疾患といえます。

下記の症状がある方は、当クリニックへご相談ください。

主な症状

・大きないびき

・睡眠中の呼吸停止(家族などが気づくことが多い)

・日中の強い眠気や集中力の低下

・起床時の頭痛やだるさ

・夜間頻尿

成人先天性心疾患

先天性心疾患は、生まれつき心臓に構造的な異常がある病気です。小児期に手術や治療を受けることが多い病気ですが、医療の進歩により多くの患者さんが成人期を迎えるようになりました。このような成人期に達した先天性心疾患の患者さんを対象とするのが、「成人先天性心疾患(Adult Congenital Heart Disease:ACHD) 」です。

先天性心疾患の治療を受けて成長された方の中には、「もう治った」と感じている方もいらっしゃいます。しかし、手術や治療後も長期的な経過観察や管理が必要なケースが多くあります。成人期になると、妊娠・出産、就職、生活習慣病の合併、心不全・不整脈の問題など小児期とは異なる新たな課題にも直面します。

当クリニックでは、成人先天性心疾患の専門的な診療を行っております。循環器内科専門医が心エコーや心電図、必要に応じた精密検査を通じて、適切なフォローアップと生活指導を提供します。

また、必要に応じて大学病院など高度医療機関への紹介も行っています。安心して長く健康的な生活を送っていただくために、患者さん一人ひとりに寄り添った診療を心がけています。

このような方はご相談ください

・小児期に先天性心疾患の手術を受けたことがある

・しばらく心臓の検査を受けていない

・動悸や息切れなどの症状が気になる

・生活習慣病(高血圧・糖尿病など)がある

不整脈

心臓は通常 1 日約 10 万回、規則的に拍動し全身に血液を送っています。

不整脈とは、 心臓の拍動が正常なリズムから外れ、速くなったり(頻脈)、遅くなったり(徐脈)、あるいは不規則になる状態を指します。

不整脈には多くの種類があり、放置してよいものから、無症状であったとしても命に関わるような危険なものまで様々です。

一部の不整脈は一時的かつ無症状で経過することもありますが、中には失神や脳梗塞の原因となるもの、突然死を引き起こすなど、命に関わる重大なケースも存在します。そのため、正確な診断と適切な治療が非常に重要です。

主な症状は、脈が飛ぶ感じ、動悸、めまい、息切れ、意識消失、呼吸困難、胸痛、圧迫感などです。

自覚症状がなくても、 不整脈の中にはすぐに治療が必要なケースもあるので、健康診断などで心電図の異常などを指摘されたときは、お早めにご相談ください。

閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症(ASO:Arteriosclerosis Obliterans)は、動脈硬化により血管が徐々に狭くなったり詰まったりすることで血流が障害される疾患です。

糖尿病や高血圧、脂質異常症、喫煙、加齢などが主な危険因子とされています。これらは動脈硬化全体のリスク要因でもあり、心筋梗塞や脳卒中といった重篤な疾患とも密接に関係しています。 足の血管で起こると、 歩行中にふくらはぎや太ももに痛みを感じ、しばらくむと回復する間欠性跛行(かんけつせいはこう)がみられるようになります。 症状が進行すると安静時でも痛みを感じたり、足先の冷感、しびれ、さらには潰瘍や壊疽(えそ)に至る場合もあります。

少しでも足の痛みや冷え、歩行時の違和感を感じた場合は、早めの受診をおすすめします。

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満に加え、高血圧・高血糖・脂質異常といったリスク因子が複数重なった状態を指します。これらは心筋梗塞や脳卒中といった重篤な循環器疾患の発症リスクを大きく高めます。

診断の基準

以下の項目のうち、内臓脂肪型肥満(腹囲:男性 85cm 以上、女性 90cm 以上)に加え、2つ以上が該当するとメタボリックシンドロームと診断されます

・高血圧(収縮期 130mmHg 以上 または 拡張期 85mmHg 以上)

・高血糖(空腹時血糖 110mg/dL 以上)

・脂質異常(中性脂肪 150mg/dL 以上 または HDL コレステロール 40mg/dL 未満)

放置するとどうなるか

症状がほとんどないまま動脈硬化が進行し、心臓や脳の重大疾患につながるおそれがあります。放置すればするほど生活の質が低下し、回復も困難になります。

対策と治療

治療の基本は生活習慣の見直しです。食事・運動・禁煙の 3 本柱を中心に、必要に応じて薬物療法も併用します。当クリニックでは、一人ひとりの状態に合わせた具体的な対策を提案し、継続的なフォローを行っています。

高血圧

血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際に動脈の壁にかかる圧力を指します。この圧力が慢性的に高い状態を「高血圧」と呼びます。

高血圧は、自覚症状がほとんどないまま進行することが多く「サイレントキラー(静かな殺し屋)」とも呼ばれます。放置すると、脳卒中、心筋梗塞、心不全、腎臓病など重大な病気のリスクを高めます。

一般的に、診察室で測定した血圧が 収縮期血圧(上の血圧)140mmHg 以上 または 拡張期血圧(下の血圧)90mmHg 以上 の場合、高血圧と診断されます。

高血圧は、生活習慣の見直しや薬物治療により適切にコントロールすることが可能です。

高血圧の状態が続くと、血管に絶えず負担がかかり、次のような重大な病気の原因となります

・脳卒中(脳出血・脳梗塞)

・心筋梗塞や狭心症

・心不全

・慢性腎臓病

これらは、命にかかわるだけでなく、生活の質を大きく損なうこともあります。

高血圧は大きく分けて「本態性高血圧」と「二次性高血圧」の 2 種類があります。

1) 本態性高血圧

本態性高血圧は、高血圧の約 90%を占める最も一般的なタイプです。遺伝的要因や生活習慣が大きく関与していると考えられています。特に、塩分の過剰摂取、運動不足、肥満、ストレス、喫煙、過度な飲酒などが影響を及ぼします。

2) 二次性高血圧

二次性高血圧は、特定の病気や薬剤の影響によって引き起こされる高血圧です。全体の約10%を占め、原因が特定できるため、根本的な治療が可能な場合があります。

高血圧は、早期の発見と適切な管理が大切です。当クリニックでは、最新の診断技術と治療法を用いて、一人ひとりに合った治療を提供しています。

血圧が気になる方や健診で異常を指摘された方は、お気軽にご相談ください。

脂質異常症

脂質異常症(高脂血症)は、血液中のコレステロールや中性脂肪が基準値から外れている状態を指します。自覚症状がほとんどないため、 健康診断などで偶然見つかることが多い疾患です。 放置すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な疾患を引き起こすリスクが高まります。特に、冠動脈疾患(狭心症・心筋梗塞)の主要な危険因子の一つとされいます。早期発見・早期の対策が将来の健康を守る第一歩です。気になる方はお気軽にご相談ください。

脂質異常症には主に以下のタイプがあります。

1. LDL(悪玉)コレステロールが高い(高 LDL コレステロール血症) 〜動脈壁に蓄積し、動脈硬化を引き起こす原因となります。 2. HDL(善玉)コレステロールが低い(低 HDL コレステロール血症) 〜コレステロールの回収能力が低下し、動脈硬化のリスクが高まります。 3. 中性脂肪(トリグリセリド)が高い(高トリグリセリド血症) 〜肝臓に負担をかけ、脂肪肝や膵炎のリスクが高まります。

脂肪肝

近年、生活習慣病の一つとして注目されているのが脂肪肝です。

特に「非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD) 」は、飲酒をあまりしない方でも、肥満や糖尿病などとともに進行するケースが多く、注意が必要です。

自覚症状がないまま進行し、やがて心筋梗塞や脳卒中、肝硬変などの深刻な病気につながる可能性があります。

当クリニックでは、生活習慣病の予防・早期発見・継続的な管理を重視し、患者さん一人ひとりに合わせた診療を行っています。血液検査、心電図、血圧測定などの基本的な検査に加え、脂肪肝のチェック(腹部超音波など)や肝機能の評価を積極的に行っていますのでご相談ください。

糖尿病

糖尿病は、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が慢性的に高くなる病気です。インスリンというホルモンの働きが不足、 または効果が弱まることで、体内での糖の利用がうまくいかなくなります。

糖尿病には 1 型と 2 型がありますが、日本人の多くは生活習慣と関連の深い 2 型糖尿病です。初期には自覚症状が乏しいことも多く、放置すると糖尿病神経障害、 糖尿病網膜症や糖尿病腎症など重い合併症を引き起こす可能性があります。特に、糖尿病は心血管疾患(心臓病・脳卒中)との関連が深く、適切な管理が重要です。

当クリニックでは、循環器疾患との関連を重視し、糖尿病の早期発見・管理に力を入れています。血糖管理だけでなく、血圧・脂質のコントロール、生活習慣の見直しも含めた総合的な治療を行っています。

気になる症状がある方や、定期的な検査をご希望の方はお気軽にご相談ください。

糖尿病のタイプ

1) 1 型糖尿病(インスリン依存型)

・自己免疫の異常により膵臓がインスリンを作れなくなる病気です。

・小児や若年成人に多く、インスリン注射が必須となります。

2) 2 型糖尿病(生活習慣型)

・食生活・運動不足・遺伝の影響で発症しやすい。

・インスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)ことが主な原因です。

・中高年に多いが、最近は若年層にも増加しています。

上気道感染症(かぜ症候群)

上気道炎のほとんどはウイルス感染症であり、自然経過でも治癒することが多いです。

ただ、発熱による脱水の心配、喉の痛みで食事水分が取れない、咳による疲労や不眠、鼻閉に伴う不眠や集中力の低下などで日常生活への影響が強い場合は、それぞれの症状に対して対症療法が必要となります。もちろん上気道炎から進展する中気道の炎症(いわゆる気管支炎)、や下気道の炎症(いわゆる肺炎)を引き起こしていないかも念頭におきます。症状や状態に応じて適切な検査および治療を行います。

扁桃腺炎や副鼻腔炎

上気道感染症で抗生剤(抗生物質)の投与が必要となる場合は限られており、代表的なものが急性扁桃腺炎や副鼻腔炎です。溶連菌感染症などが代表的ですが、想定される原因菌種に合わせて適切な抗菌剤(抗生物質)を検討します。

インフルエンザ感染症

インフルエンザウィルスに感染することで引き起こされ、 38℃以上の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛といった全身症状が通常のかぜと比べて比較的急激に起こるのが特徴です。潜伏期間は 1~3 日程度とされており、発症後無治療だと 1 週間程度で治癒することが多いです。ただ、高齢の方、呼吸器や心臓などに慢性の病気を持つ方は、インフルエンザそのものや、もともとの病気が悪化しやすく命の危険が生じる原因となることもありますので、十分な注意が必要です。

インフルエンザの診断は迅速診断キットによる抗原検査で行います。しかし感染初期だと陽性にならないこともあるため、症状や経過、また周辺の感染状況などを踏まえて総合的に診断をします。

インフルエンザ治療として、 インフルエンザに有効な薬が各種出ております。 ほぼ共通して症状が出てから 48 時間以内に服用を開始することで、発熱期間は通常 1~2 日間短縮され、鼻やのどからのウイルス排泄量が減少し、周囲への感染力も低下すると考えられています。

予防については、十分な栄養と休養そして流行時期に手洗いやマスクの装着を習慣化することが大事ですが、インフルエンザワクチンを接種することも推奨されます。

花粉症(アレルギー性鼻炎)

人口の 1~2 割の方が花粉症で悩まれています。花粉症とは、本来身体にとって無害であるはずの花粉に免疫反応が過剰反応してしまう病気です。 北海道の主な花粉症は、 4 月下旬~6 月上旬のシラカバ花粉症、5 月下旬~7 月上旬の牧草(イネ科)花粉症、8 月下旬~9 月前半のヨモギによるものです。また室内のダニやカビなどで起きる通年性アレルギー性鼻炎もあります。

基本的なアレルギー性鼻炎の予防は、アレルギーの原因となる物質に曝露されないことですが、完全には難しいです。花粉症のシーズンをより快適に過ごすためには、やはり適切な治療が必要となります。お薬による治療は、とくに“初期療法”が有効です。症状が現れる前に治療を始めることで、鼻や目の粘膜の過敏性が抑えられ、本格的な花粉シーズンを迎えても症状が現れ難くなります。治療としては、抗アレルギー薬、抗ヒスタミン薬、漢方薬の服用、抗アレルギー薬、ステロイド薬、血管収縮薬の点眼や点鼻薬があります。それぞれの症状に合わせて、ご希望を伺いながら治療内容を決定します。

気管支喘息、咳喘息、気管支炎などの呼吸器疾患

長引く咳や息苦しさ、胸の違和感などがある方は、 呼吸器疾患の可能性があります。また、息切れの原因が心不全による場合もあります。

・気管支喘息

気管支喘息は、気道(空気の通り道)に炎症が起こり、繰り返し咳や喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒューする音)、息苦しさが現れる病気です。アレルギーが関係していることも多く、季節の変わり目や風邪をきっかけに悪化することがあります。吸入薬などによる継続的な治療が重要です。

・咳喘息

咳喘息は、喘鳴を伴わずに咳だけが長く続くタイプの喘息です。夜間や早朝に咳が出やすく、風邪の後に始まることもあります。 はじめは咳のみで咳喘息と診断されても、その後の経過の中で気管支喘息に移行してしまうことがあるので注意が必要です

・急性気管支炎

風邪やウイルス感染などによって起こる、一時的な気管支の炎症です。咳や痰、発熱を伴うことがあり、多くは数日~1 週間ほどで改善しますが、咳だけが長引くこともあります。必要に応じて咳止めや去痰薬などで症状を和らげます。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

COPD は、タバコの煙などの有害物質を長期間吸い込むことによって、気管支や肺に慢性的な炎症が起こり、呼吸がしにくくなる病気です。主に「慢性気管支炎」や「肺気腫」を含む疾患群を指します。

<主な症状>

・咳や痰が慢性的に続く

・歩行時や階段昇降時など、身体を動かした際に生じる息切れや呼吸困難

<原因とリスク>

最大の原因は喫煙です。 喫煙者の 15~20%が COPD を発症するとされており、 長年の喫煙歴がある方は特に注意が必要です。大気汚染や粉じん、職業的な有害物質への曝露もリスクになります。

<早期診断と治療の重要性>

COPD は進行性の病気ですが、早期発見と治療により進行を抑えることができます。治療の第一は禁煙です。

喫煙を続けることで呼吸機能の悪化が加速し、 感染は呼吸状態の増悪を生じるので、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種が推奨されています。禁煙支援、吸入薬による治療、呼吸リハビリテーションなどを通じて、症状の改善や生活の質の向上が期待できます。

低酸素が進行し、日常生活において自覚症状が著しい場合は在宅酸素療法(HOT)が必要となる場合もあります。

肺炎球菌ワクチン

肺炎の怖さと予防

肺炎は日本において、年間を通じて多くの方が罹患し、特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方にとっては重篤な合併症を引き起こす可能性があります。肺炎による重症化や死亡例は少なくありません。特に循環器疾患を抱える方は、肺炎によって持病が悪化するリスクが高まります。

肺炎球菌ワクチンの重要性

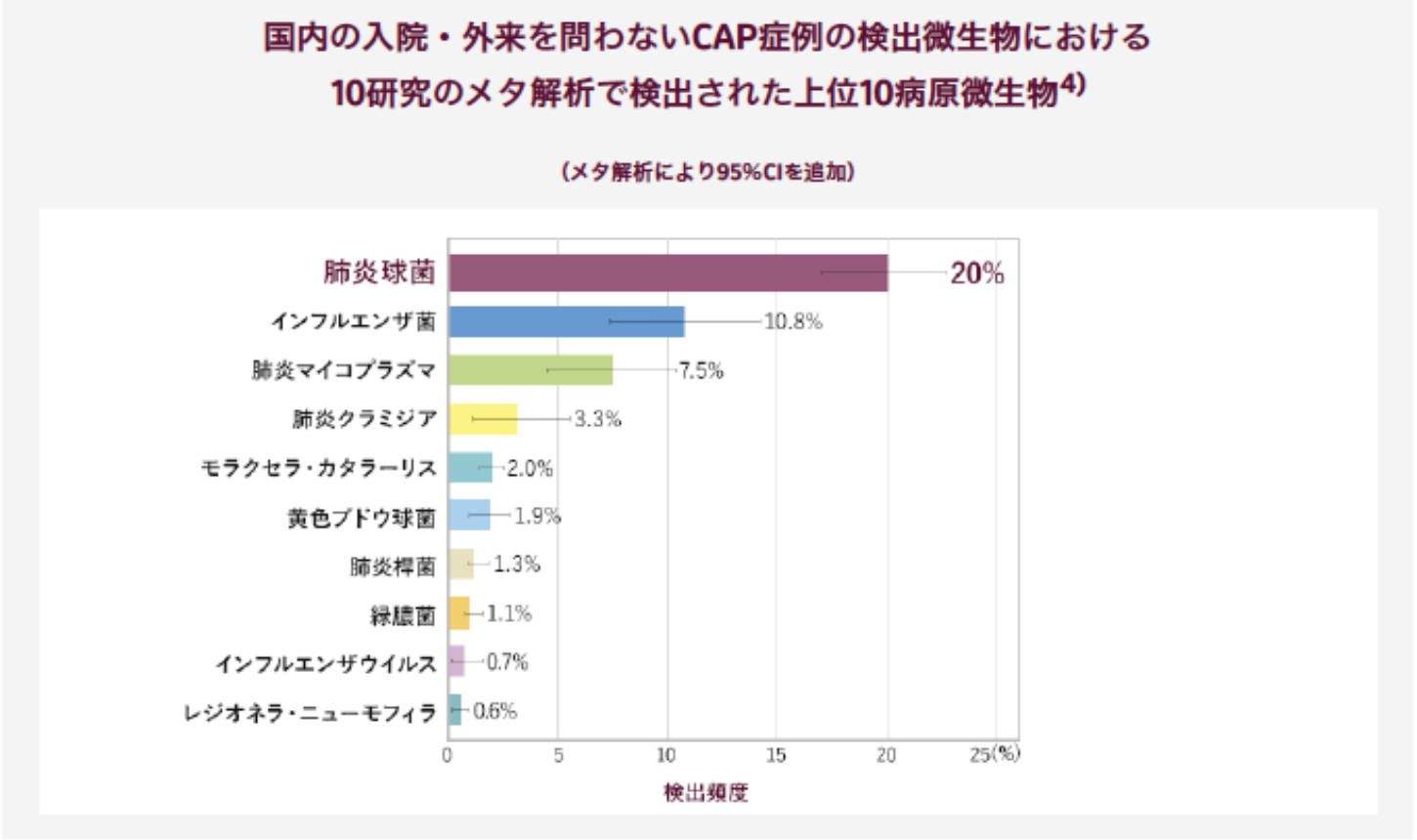

成人が日常でかかる肺炎の原因菌としては、肺炎球菌が一番多いといわれています。肺炎で亡くなる方の 97.8%が 65 歳以上(2023 年)であることから、特に高齢者(65 歳以上)では肺炎球菌による肺炎などを予防することが重要になります。

肺炎球菌ワクチンの有効性

肺炎の主な原因菌の一つである肺炎球菌に対しては、ワクチン接種が非常に効果的な予防手段です。

ワクチン接種の一番のメリットは肺炎球菌感染症の重症化の予防です。肺炎球菌感染症が重症化して髄膜炎(ずいまくえん)や菌血症(きんけつしょう)などをひきおこす侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)を 50-80%予防するというデータがあります。

また、肺炎そのものの予防効果については、日本の高齢者を対象とした研究では、5 年以内のワクチン接種によって「すべての肺炎球菌による市中肺炎」を 27.4%、「ワクチン血清型の肺炎球菌による市中肺炎」を 33.5%予防したと報告されております。

初回接種後の予防効果は 3-5 年で低下するとの報告もあり、わが国では初回接種後 5 年以上あければ 2 回目の接種(任意接種)をすることができます。

肺炎球菌ワクチンは、以下のような方に特に推奨されています

・65 歳以上の方

・慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、糖尿病などの基礎疾患がある方

・免疫力が低下している方

・喫煙者

ワクチン接種のメリット

・重症化や入院のリスクを軽減

・持病の悪化を防ぐ

・家族や周囲の方への感染リスクを低減

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種の対象者

札幌市に住民登録があり、過去に一度も23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがない方で、(1)(2)のいずれかに該当する方

(1) 接種日時点で満65歳の方

(2) 接種日時点で60歳から64歳の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能障がい又はヒト免疫不全ウイルスにより障がい(いずれも身体障害者手帳1級相当)をお持ちの方

詳細はこちらをクリック

任意接種をご希望の方

過去に肺炎球菌ワクチン接種済みの方は、前回接種より5年以上の間隔が必要です。詳しくはお問合せください。

麻疹・風疹混合ワクチン

麻疹(はしか)とは?

麻疹は非常に感染力が強いウイルス性の感染症です。高熱、咳、発疹が主な症状で、肺炎や脳炎など重い合併症を引き起こすことがあります。特に乳幼児や高齢者、免疫力の低下した方にとって命にかかわることもあります。

風疹(ふうしん)とは?

風疹は発熱と発疹、リンパ節の腫れなどを特徴とする感染症です。 特に妊娠初期の妊婦が感染すると、胎児に先天性風疹症候群(難聴・心疾患・白内障など)を引き起こす可能性があります。

<なぜワクチンが重要なのか?>

・麻疹も風疹もワクチンで予防可能な病気です。

・適切に予防接種を受けることで、 自分自身だけでなく、周囲の人を守ることができます。

・特に、妊娠を希望する方やその配偶者は、風疹の抗体検査とワクチン接種が推奨されています。

ご自身の抗体保有状況を知ることは、将来の健康と家族の安全を守る第一歩です。

【札幌市風しん抗体検査・予防接種事業】

札幌市に住民票がある方で、以下のいずれかに該当する方:

・妊娠を希望する女性

・妊娠を希望する女性の配偶者

・妊婦の配偶者

・昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(国の抗体検査・予防接種の対象)

※ 予防接種は、抗体検査で十分な抗体がないと判定された方が対象です。

接種の流れ

1. お電話または窓口にてご予約ください

2. 抗体検査の実施(採血)

3. 抗体が不十分な方には後日、予防接種を行います

費用

・対象者:札幌市の助成により無料または一部自己負担(数百円程度)

・対象外の方:自費接種となります(費用はお問合せください)

ご相談はお気軽に

麻疹・風疹ワクチン接種についてご不明な点があれば、お気軽にスタッフへお尋ねください。

帯状疱疹ワクチン

帯状疱疹の予防 〜帯状疱疹ワクチンの重要性〜

帯状疱疹は、子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが神経節に潜伏し、加齢や免疫力の低下によって再活性化することで発症します。皮膚の痛みや発疹だけでなく、神経痛が長期間にわたって続く「帯状疱疹後神経痛(PHN)」という後遺症を引き起こすことがあります。

帯状疱疹と循環器疾患

帯状疱疹は皮膚や神経の症状だけでなく、心血管疾患との関連も指摘されています。帯状疱疹にかかることで、脳卒中や心筋梗塞のリスクが一時的に上昇することが報告されています。循環器疾患をお持ちの方にとっては、帯状疱疹の予防がより一層重要です。

◆脳卒中のリスク

帯状疱疹発症後、1年間で脳卒中リスクが約1.5倍、眼帯状疱疹ではリスクが2倍以上になるとの研究報告もあります。

◆心筋梗塞のリスク

帯状疱疹の発症後、 1年間で心筋梗塞のリスクが1.3倍〜1.7倍になると報告されています。

帯状疱疹ワクチンの効果と対象

帯状疱疹ワクチンは、発症や重症化を予防する効果があります。特に次のような方に接種が推奨されています。

・50 歳以上の方

・循環器疾患を含む基礎疾患がある方

・免疫力が低下している方

・帯状疱疹の発症経験がある方(再発予防として)

ワクチン接種のメリット

・発症リスクの軽減

・重症化や後遺症(帯状疱疹後神経痛)の予防

・心血管疾患のリスク軽減

2025年(令和7年)4月1日より、帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種となりました

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/taijouhousin.html当クリニックでは、帯状疱疹ワクチンの接種を行っています。 現在、以下の 2 種類のワクチンから選択できます。 ご自身の健康を守るためにも、ワクチン接種をご検討ください。詳しくはスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

|

生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン) |

不活化ワクチン (シングリックス®) |

|

| 接種方法 | 皮下接種 | 筋肉内接種 |

| 接種回数と間隔 | 1回 | 2回(2ヶ月以上間隔をあける)※ |

| 接種条件 | 免疫抑制(低下)のない方 | 免疫の状態にかかわらず接種可能 |

| 発症予防効果 | ||

| 接種後1年 | 6割程度 | 9割以上 |

| 接種後5年 | 4割程度 | 9割程度 |

| 接種後10年 | ― | 7割程度 |